La novia de papá

Solucionemos los problemas con los títulos. Mi padre se puso de novio. Ella le dijo de jueves a viernes que quería viajar. Mi padre meditó, pensó, dudo. Pero aceptó.

Cuándo me llamó yo mismo notaba su duda en la inflexión de su voz. Él, tan estructurado, ordenado y metódico fue arrastrado a esa imprevisibilidad que por años se había negado. Su anterior esposa; mi madre, había tenido en su juventud esa forma arrebatada de ser. Pero se había encontrado con otro Juan, y con otras respuestas. Esta vez, el tiempo, lo había mejorado.

A mí me pareció una idea estupenda y me dio felicidad cuándo hablé con él. Después de tantos años se había quitado esa forma particular de vivir en dónde todo tiene que estar bajo control.

Sin embargo, otra idea se me presentó apenas terminé de hablar con él. Luego de colgar el teléfono, recordé a mamá, vi su cuadro. El recorrido de mi memora empezó a rememorar y recordar otros momentos familiares, colectivos. Vi la foto de mamá. La recordé viva como siempre, recordé que ella me dijo “la gente tiene derecho a rehacer su vida. No te olvides de la libertad”. Lo recordé, pero no pude evitar la nostalgia y la tristeza. Papá había avanzado, pero mamá, por estar muerta, no podría apreciarlo.

La Gran victoria de Mamá.

Mis padres no pudieron llegar a un acuerdo para poder disfrutar esa frescura demencial. No podían disfrutarlo porque se conocían demasiado. La inflexión de la voz, la forma de mirar era descifrada de manera instantánea por el otro. La ignorancia, en este caso, obraba como un justo manto de ingenuidad para la naciente pareja. Qué le permitía a mi padre ser una persona nueva y renovada.

Papá, de joven, estuvo metido en su mundo, fue criado para que se quede en lugares fijos, había pensado su vida por 60 años. Él se veía a los 70 casado, jubilado, con problemas de cadera y con mamá cuidándolo porque iba a ser él quién iba a enfermar primero. Su forma de ver la vida era la opuesta de mamá. Su afán por vivir era necesario. Repetía “Un minuto de vida es vida” o, “Ya voy a dormir cuándo esté muerta”. Yo como hijo presenciaba esa pelea silenciosa, esas visiones titánicas, esas negociaciones frágiles con inquieta curiosidad. El destino de la humanidad estaba en sus manos. La resolución fue clara: Mamá ganó esa discusión filosófica.

Enfermó de cáncer y murió. Cada minuto de vida fue vida, se arrepintió de coas planificó poco. Disfrutó momentos y mandó a volar a quién no le caía bien: abuela, abuelos, tíos, primos, jefes, colegas. Todos estaban en la lista. Menos nosotros, “su sangre”. Era muy difícil ponerle condiciones. Por suerte, para los que caímos del otro lado. La conocimos siempre así: incondicional, totalmente parcial.

En el medio de esos dos mundos: “Nosotros” y “Los otros”. Estaba, él. Su esposo. El único condicionado. Su par, su igual. La persona con la cual se iban mutuamente a conocer: sus victorias, derrotas, miserias, lujurias, pesares, fantasmas y miedos.

Cuándo ella enfermó él intentó cambiar. Sus esfuerzos fueron inútiles. Aunque intentó alentar a mamá no tuvo el efecto que esperaba. Mamá lo conocía, bastante bien; se conocían ambos bastante bien. Mamá había decretado que papá no iba a poder cambiar y que todo lo hacía obligado. Por lo tanto la situación se resolvió como es usual: todos pierden. Papá no pudo resolver el acertijo.

Pasaron casi 40 años juntos. Desde los 16/17 hasta los 55/56. Papá era de decir lo primero que se le venía a la cabeza y mamá no era de olvidar. Por lo tanto las cosas no podían ir bien.

Todo eso llegó a mi mente nuevamente y supe, que papá había tomado la decisión por eso mismo, por su vida, porque hay que disfrutar porque, “Un minuto de vida es vida”. Dando una victoria. La victoria definitiva.

Papá empata y pierde.

Sin embargo, la victoria más importante la tuvo papá. O los dos. Nunca lo sabremos.

Antes que nada necesito aclarar que no quiero pertenecer. No tiene que pertenecer mi historia, a esa historia de ribetes perfectos que estamos acostumbrados. No quiero que mi familia, mi núcleo familiar sea visto de esa forma simple, absurda.

Esta historia, como muchas, como las cotidianas de todas es una historia humana, de hombres y mujeres de carne y hueso, de sus vivencias, luchas y errores, miserias, egoísmos. Pero también de altruismos. Es una historia de este mundo, como la arruga nueva tu mujer, como la incipiente panza de tu esposo.

Es una historia humana, simple, porque no hicimos grandes cosas. Como toda historia humana hay dolor, hay error, y hay miserias. Pero también hay maravilla. Es una historia simple: dos personas se pusieron de novio en su adolescencia, luego se casaron.

Una historia donde una enfermó y la otra se quedó. Una porción de esa historia: la de mi padre y la de mi madre.

¿Quiénes eran ellos?

Ambos nacieron en los 60. Hijos del pueblo, con todo lo que ello implica. Mi madre hija de un padre alcohólico, un gaucho, tuvo su origen como estigma. El color de piel como su marca imborrable. Su pobreza no era sólo el dinero, sino la incultura. Era una joven cualquier criada en el desierto sofocante de obligaciones ambiguas inalcanzables.

Salió poco de Junín. Fue a córdoba, de vacaciones con su novio: mi papá (a escondidas y cometiendo una aberración para la época). Conoció el aguanieve a los 26, en su viaje de bodas, y la nieve en temporada a los 50. Conoció el mar, los palmitos y los langostinos de casada. Se casó para divorciarse, estudió para salir adelante. No sólo le importó la instrucción sino la cultura. No estaba interesada en no trabajar y ser sólo ama de casa. Ella quiso trabajar, ¿Y qué pasó? Trabajó nomás.

Papá, por su parte, era el chico popular del barrio, y tal vez uno de los más conocidos de la ciudad. Sus fotos salían en el diario jugaban en un club de básquet local y era de las familias “Tradicionales”.

Con sus amigos, los otros niños bien, habían conocido el mar, la nieve. Habían ido a Bariloche. Mi papá tuvo oportunidades, tuvo posibilidad de elegir. Vino a vivir a Buenos Aires, a estudiar alguna carrera relacionada con números a la facultad de Ciencias Económicas. No logró ingresar. No lo volvió a intentar. Lo pagaría caro, no tanto monetariamente, sino a través de lo que se conoce como capital cultural. Tuvo mala suerte: le tocó un hijo intelectual y poeta. Mamá anotándose victorias, otra vez.

Esas dos personas, tan distintas, tan desconocidas uno para el otro. Esas dos personas que a lo sumo habrán convivido 5 días de vacaciones, y con mi tía de por medio. Decidieron casarse y probar aventura. Mamá se casó para divorciarse, papá se casó con miedo a que el matrimonio le impida salir a la noche, algo que le gustaba mucho. No entendían nada. Sin embargo, lo dijeron:

“prometo serte fiel y respetarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe.”

Una vez casados se dieron cuenta que eran personas de carácter. Mamá si se ponía firme se quedaba dónde estaba: “De acá estoy y no me muevo”. Papá por su lado si algo le molestaba lo decía, y si le molestaba mucho se retiraba: “Acá las cosas están mal por lo tanto me voy”. Cuándo lo descubrieron, ya era tarde. Estaban casados.

Sin embargo, ambos dos tenían una parte en común. Si se los dejaba tranquilos y se los trataba bien, no generaban problemas. Habría que esperar hasta la próxima generación para solucionar este nefasto error y aparezca alguien que diga: “Quiero eso, lo voy a ir a buscar. Si otro está hay que quitarlo”, concentrando lo mejor de ambas personas. Pero esa es otra historia.

Un solo par.

Con el correr de los años, ellos habrán cambiado. Ellos, de hecho, cambiaron. De la adolescencia, pasaron a la adultez, de solteros a casados, de independientes a tener una familia y, principalmente, a depender el uno del otro.

Yo, el hijo de ambos, sólo estuve en una pequeña porción de todo ese continente. Sin embargo, desde la distancia del tiempo puedo ver que no eran una pareja tierna, tampoco papá era el hombre sobreprotector, mamá tampoco lo lograba. Ellos, en cierto modo, tenían acuerdos y negociaban. De manera imperfecta, pensaba en aquel entonces. Luego noté que no es tan fácil negociar con la pareja.

Sin embargo, a pesar de las peleas, lo buenos, lo malo, lo egoísta y miserable que podían ser el uno con el otro, papá tal vez fue el único par que tuvo mamá. Y tal vez de las pocas personas que pudo, por un breve lapso de tiempo verla vulnerable. Tal vez solamente él pudo ver la perla de la vida que era el sufrimiento de mamá, porque el enfermo terminal puede ser orgulloso, pero no puede tener orgullo. Los futuros maltratos de la enfermedad quitarán la dignidad donde el orgullo se apoya.

El resto, solamente no pudimos. Y parece consecuente.

Fueron los ojos de papá la que vieron a mamá desde una cancha y ella sentada en la tribuna tranquila, feliz: juvenil. La vieron ser feliz con su familia de origen, vieron las raíces de su primer destino en la pobre casita de Arribeños. Fueron sus ojos las que vieron el enojo, la tristeza, pero también la dicha. Captaron el momento en el cuál ella se enteró que su padre había muerto. También tuvo que ver a ese padre, lleno de vida, frío y preparado para el cajón.

Fueron sus ojos la que vieron la totalidad de su cuerpo y fueron sus pupilas las que grabaron en el recuerdo de mi padre, el casamiento, el embarazo y la maternidad de esa joven que había conocido una vez, hace muchos años en un pequeño pueblo del sur.

También vio sus egoísmos, míseras e inquietudes. Pudo verla vulnerable y sin dormir porque su hijo era adolescente. También sufrir a quién era fuerte. Por momentos recordó a esa joven, por otros parecía una persona nueva.

En un momento la vio adelgazar, y sentirse mal, no comer, enfermar. ¿Qué pasaba? ¿qué sucedía?¿Quién era el responsable de esto?

Y un día, la vio vulnerable, desesperanzada, sin saber qué hacer. Llorando en una plaza desconsolada. Ella lo había entendido: iba a morir. Fue un breve lapso. Luego mamá recuperó su bravura. Pero él lo logró, nosotros nunca estuvimos cerca de eso. Papá dice que lo vió con sus propios ojos y lo dice. Nosotros pensamos que eso es un mito. No han existido ojos que hayan visto a Silvia Farias doblegar sus notas de tempestades. No podemos dejar de creer que en la antecámara de la muerte ella se quebró “¿Muere acaso el pampero, se mueren las espadas?”, ¿Algo ha de poder con su alma?

Mamá era así, ella casi no tuvo pares a quién golpear. Algunos eran mejores que ella, otros éramos los protegidos. En medio quedaba su esposo que poseía esos ojos que muchas cosas habían visto, pero que muchas cosas no iban a poder observar.

Entre todas estas miradas y tiempos compartidos. A veces, actuó bien, otras veces mal. Pero, fue el único que lo hizo como el único par. Por lo menos ante los ojos de mamá.

La guerra total

En los últimos años de vida de mamá sus peleas se volvieron proverbiales. Las discusiones irrecuperables llegaban a todos lados. Yo había empujado la idea de la separación desde el primero momento. De hecho, casi toda la familia pensaba igual. Ambos se negaban abandonar al otro. Papá decía “Ella está enferma” y mamá cada nuevo protocolo de quimioterapia lo encaraba nuevamente en Junín. Porque si no “Papá se iba a enojar”.

Se peleaban por muchas cosas y por ninguna. Las peleas nacieron hace años, se pelearon por sus barrios, sus orígenes, sus familias, por el cuerpo, el sexo, la casa y los progenitores. También por el matrimonio, la docencia, la maternidad y la paternidad. Se peleaban por la adecuada vida de una familia conocida de una ciudad donde “los otros importaban”. Esa ciudad y esos otros, que tantas veces odio y muchas otras respetó.

Entre todas sus luchas, de todas formas, no se abandonaban y no dejaban que otro tome partido. Eran sus peleas, de “ellos”. Era su manera de protegerse, y de combatirse. La manera extraña de protegerse y discutirse. Separados, unidos, gritando, llorando, riendo, muriendo. Podían ser muchas cosas malas el uno para el otro. El resto, nosotros, podríamos ser las personas más buenas del mundo. Pero era algo que jamás podríamos ser de ellos. Jamás podríamos ser sus pares.

En el caso de mamá, ella sólo tuvo un par: su esposo. Yo, el más impar, el más privilegiado de todos lo sabía. Papá, su único par tal vez podía entender mejor por qué peleaba mamá, mientras adelgazaba y se debilitaba.

Se peleaban porque cuando alguien está por morir busca con desesperación algo que lo llene de vida, y tal vez, sólo tal vez estas luchas que retumbaban en el seno de sus historias llenaban una porción de vida. Se peleaban por sus luchas y convicciones. Por sus vidas diferentes. Por los senderos que no quisieron transitar, por la angustia, por la muerte, por el agotamiento. Se peleaban porque nada era suficiente en ese tiempo que se acababa.

Porque ambos se negaban a dejar todo en el designio de la muerte, porque la vida no es así. Porque ella no quería decir “Estoy aquí pero tengo cáncer”, sino “Tengo cáncer y estoy aquí”.

Y entre esa pelea mamá lo tenía que lograr: ella se había casado para divorciarse. Y habiendo ganado algunas de las discusiones claves de la pareja parecía que iba a anotarse la victoria definitiva de cara a la posteridad.

Y un poco más.

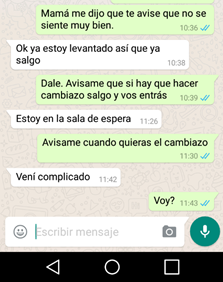

En la mañana del 12 de diciembre yo llegué a terapia intensiva a hacerle compañía en un momento me miro y me dijo que “No se sentía bien”, que le avise a papá. Yo le comenté que si le escribía eso seguro iba a venir y me iba a tener que ir. Pero ella, a pesar de la morfina, a pesar de estar moribunda y a minutos de morir. Puso cara de desinteresada, como que no le importaba y dijo:

“Qué haga lo que quiera”

Treinta minutos después mi papá estaba entrando a gritos a terapia intensiva diciendo: “llegó tu amorcito” mamá ya no tenía fuerzas para decirle alguna de sus frases típicas para descolocarlo.

Ella estaba muriendo, estaba a punto de morir. Quizá, tal vez, estaba esperando que llegue, para al modo de los dos, decirse esas cosas que no se decían hablando. Quizá una muerte novelesca, una demostración de cariño genuina era demasiado para una persona como ella. Tal vez consideró que era demasiado. Pero que era justo que él esté ahí. Había visto tanto, que vea lo último que le quedaba por ver.

Lo cierto es que, a los pocos minutos de llegado papá, mamá empezó a convulsionar. La muerte es injusta no se abre un lugar en el cielo y cae una soga para que papá pueda empujar, tirar y resistir. El sólo pudo ver, eso mismo en el sendero de su propia alma.

Mamá estaba ahí, convulsionando, muriendo. En un instante, ella no estaba más. Sólo yacía, un cuerpo inerte. Su voz se había esfumado. Mamá, que se había casado para divorciarse, no pudo cumplir su objetivo vital. O no quiso. Y papá, había unido en su mente a las dos personas que más se habían querido: Mi madre, con su padre.

Una historia simple, una historia irrepetible y cotidianamente única en la humanidad. Una agonía, y un acompañar hasta la eternidad. En un momento papá se tuvo que quedar y mamá fue hacia el punto final de su vida. La muerte había separado a mi padre y mi madre. Ellos se creían separados, pero eran bastante parecidos. Por eso, terminaron juntos.

Dijimos y vamos a decir muchas cosas, sus locuras, sus errores, obstinaciones, vamos a acusarlos como debe ser, como hacemos los progenitores y los que vienen después. Sin embargo en ese instante; en el mediodía del 12 de diciembre del 2016. Ella, Silvia Elisa Farías. Fruto de una convulsión murió ante los ojos de su esposo.

Poniendo punto final a una vida y punto y aparte a otra.

Hasta el pié del patíbulo y todavía después.

El tiempo ha pasado, y papá se ha puesto de novio y todos rehicimos nuestras vidas. La abuela seguramente no va al cementerio. Mi tíos y sus hermanos tampocos. Entonces el destino de esa tumba es el ólvido, ahí sólo hay hueso. Como debe ser. Pero papá se resiste a ir. Entonces, todos lo pensamos: “Cuándo se ponga de novio no volverá”

Mamá siempre dijo “No me lleven flores” Yo casi no voy. Pero si voy llevaré, como debe ser, un ramo de rozas rojas. Para que recuerde, para que todos recuerden: ¿No ve a a mandar a mí?.

Mi padre sigue yendo, eventualmente. A veces va cuándo me ve. Quizá sea por eso, quizá no. Es que todos saben, todos los que me conocen saben que para mí, hay personas tan presentes que no necesitan ser nombradas. Y esos ojos ,que todo lo han visto, cuándo me ven a mí tal vez la recuerden. Al fin y al cabo soy el legado de muchas de sus aficciones y miserias, defectos y emblemas.

Y cuándo va lo dice: “Hoy fuí a visitar a mámá”. Porque el no va a visitar a un muerto, no va a un cementerio. Él todavía va ahí. Prolija, eventual y periódicamente sus dos piés se paran frente a la lápida.

Por supuesto que sin flores, él, el único par debe obedecer. O si son flores, son de su jardin y lo aclara: “Son del jardín”.

Ahí de pié recordará, la vida, la historia, recordará lo que sus ojos vieron. Esos ojos que todo lo vieron, y que mucho le quedan por ver. Observan su nombre en la lápida que está en un bello parque, tranquilo de un pueblo del país.

Ni siquiera el sabe por qué está en ese lugar. Ni siquiera el sabe porqué sigue yendo. Él me dice “Porque lo siento”

Seguramente algún día se pare ahí y diga “Pensaste que no iba a venir más. Pensaron que no iba a venir más”.

No sabemos bien quienes fueron, ni quienes son. Sabemos algunas cosas que hicieron bien y mal. Sabemos que la muerte puso una pausa entre ellos. Para que, luego de un tiempo, puedan verse las caras, en nuestras historias y en la eternidad.

Cuándo esos ojos que todo lo vieron, se cierren, para siempre en el eterno remanso donde mi madre hace ya un tiempo está.

A mí me parece que fue ayer.

1 comentario

Ay amigo, siempre que te leo, lloro. Te quiero y te abrazo (aunque no te guste!)